Libreville, (GM) — L’affaire née des propos tenus par Me Pierre-Olivier Sur, avocat français du clan Ali Bongo, puis la réponse cinglante du procureur général gabonais, le Docteur Eddy Narcisse Minang, paraît bien plus qu’un simple accrochage verbal. Elle illustre un affrontement profond entre deux conceptions du droit, deux postures culturelles, mais surtout deux visions de la justice dans un contexte postcolonial sensible.

À travers cette séquence assez houleuse, se dessinent les enjeux cruciaux que sont la souveraineté judiciaire, le respect des ordres juridiques africains, la déontologie professionnelle, mais aussi les tensions persistantes entre une certaine arrogance néocolonialiste et l’affirmation de la compétence africaine dans toute sa splendeur.

Un avocat français en roue libre : dérive personnelle ou symptôme structurel ?

On peut être au moins sûr d’un constat : les propos tenus le 11 juillet dernier par Me Pierre-Olivier Sur ne relèvent pas uniquement de l’improvisation ou d’une erreur de langage. Ils s’inscrivent dans une posture plus large, déjà observée ailleurs en Afrique, où certains avocats étrangers se permettent des critiques virulentes, voire condescendantes, à l’égard des systèmes judiciaires africains.

Le passif de Me Sur montre qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé dans sa tumultueuse carrière. La récurrence de ses dérapages, souvent médiatisés, soulève une double question : comment un avocat de renom peut-il accumuler autant de controverses en Afrique sans remise en question ? Pourquoi certaines figures du barreau français persistent à agir en terrain conquis dans des juridictions souveraines ?

Quelles que soient les réponses qu’on puisse apporter, ce comportement donne le sentiment d’une ignorance assumée des cadres juridiques locaux ou d’une stratégie de communication consistant à décrédibiliser l’adversaire par le choc, quitte à heurter la légalité et la bienséance professionnelle.

Le droit gabonais mis à nu… pour mieux être défendu

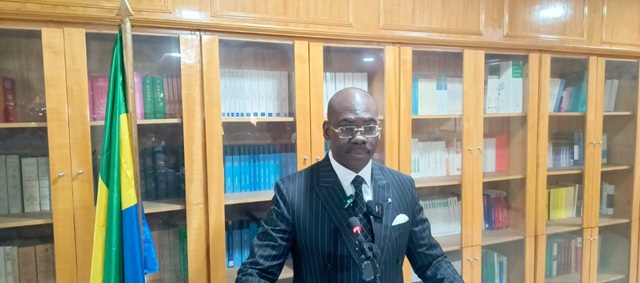

Face à cette attaque, la réponse du procureur général près la Cour d’Appel de Libreville a été d’une rigueur quasi académique. Loin de s’enfermer dans un simple droit de réponse émotionnel ou stéréotypé, Eddy Minang a mobilisé les textes, les principes juridiques, la déontologie, et même la jurisprudence française pour démonter point par point les erreurs de Me Sur.

Sa démonstration a eu plusieurs effets. Par exemple, elle a réaffirmé la souveraineté du droit gabonais, notamment à travers les articles 132 à 147 du Code de procédure pénale, souvent ignorés ou volontairement confondus par l’avocat français. Par ailleurs, elle a transformé une polémique en cours magistral, repositionnant le débat sur le terrain du savoir juridique et de l’élégance intellectuelle. Enfin, elle a rappelé que la compétence ne se mesure pas à la nationalité, mais à la maîtrise des textes et au respect des formes.

Déontologie à géométrie variable entre Paris et Libreville ?

La leçon de droit livrée par le procureur général a aussi eu le mérite de mettre le doigt sur un paradoxe troublant : un avocat français, censé être soumis à des règles strictes de retenue et de respect (article 10 du Règlement intérieur national des barreaux de France), les transgresse pourtant dès qu’il évolue dans un contexte africain. Cela interroge non seulement la cohérence de la régulation déontologique internationale, mais aussi la tolérance excessive des institutions françaises face aux comportements de certains de leurs membres à l’étranger. Le silence, voire la complaisance du barreau de Paris face aux multiples récidives de Me Sur, pourrait être interprété comme une forme de complicité au moins passive.

Souveraineté judiciaire africaine : entre affirmation et méfiance

Cette affaire met en lumière un enjeu plus large : la lutte des États africains pour faire respecter leurs systèmes judiciaires face à des influences extérieures encore imprégnées d’un tropisme colonial. La mise en liberté provisoire de Sylvia Bongo et de son fils est ici un prétexte juridique pour un affrontement politique et symbolique.

Le Gabon, par la voix de son procureur général, a saisi cette occasion pour envoyer un signal clair : les règles nationales s’imposent à tous, et les institutions gabonaises n’ont pas à se justifier devant des avocats étrangers, fussent-ils parisiens. La formule du Dr Minang – « Cet avocat est et restera mon étudiant » – est aussi un geste fort : celui d’un État qui assume ses compétences, ses diplômés et son droit.

Un conflit révélateur d’un tournant judiciaire

Au-delà de la polémique, cet épisode pourrait bien marquer une étape importante dans les relations entre les systèmes judiciaires africains et européens. L’affaire Me Sur, montre que le temps des passe-droits et de l’impunité langagière semble révolu. À travers la dernière sortie du procureur Général Eddy Minang, les institutions gabonaises, loin de courber l’échine, ont répondu avec dignité et intelligence.

Cette crise aura eu au moins une vertu : réveiller les consciences sur la nécessité d’un respect réciproque entre juristes de tous horizons. Car dans le monde du droit, la seule supériorité qui vaille est celle du raisonnement et non de la nationalité.

VYL